Archives de catégorie : l’ecriveur polygraphe

GB fait sa prom

« En nous les bêtes » dans la Dépêche du Midi

Vélo-Garou

Ma chronique dans le n° 169 de la revue du Cyclo-Camping International.

GB dans l’Agglorieuse

l’Agglorieuse, journal alternatif de l’agglo de Montpellier, se fend d’un bel article à propos de « En nous les bêtes » sous la plume fertile de Donato Pelayo, merci à lui.

« En nous les bêtes »

« En nous les bêtes », un recueil de quinze nouvelles paru aux éditions du Larzac- préface de Denis Cheissoux, illustrations de Soline Garry-120 pages, 20 €

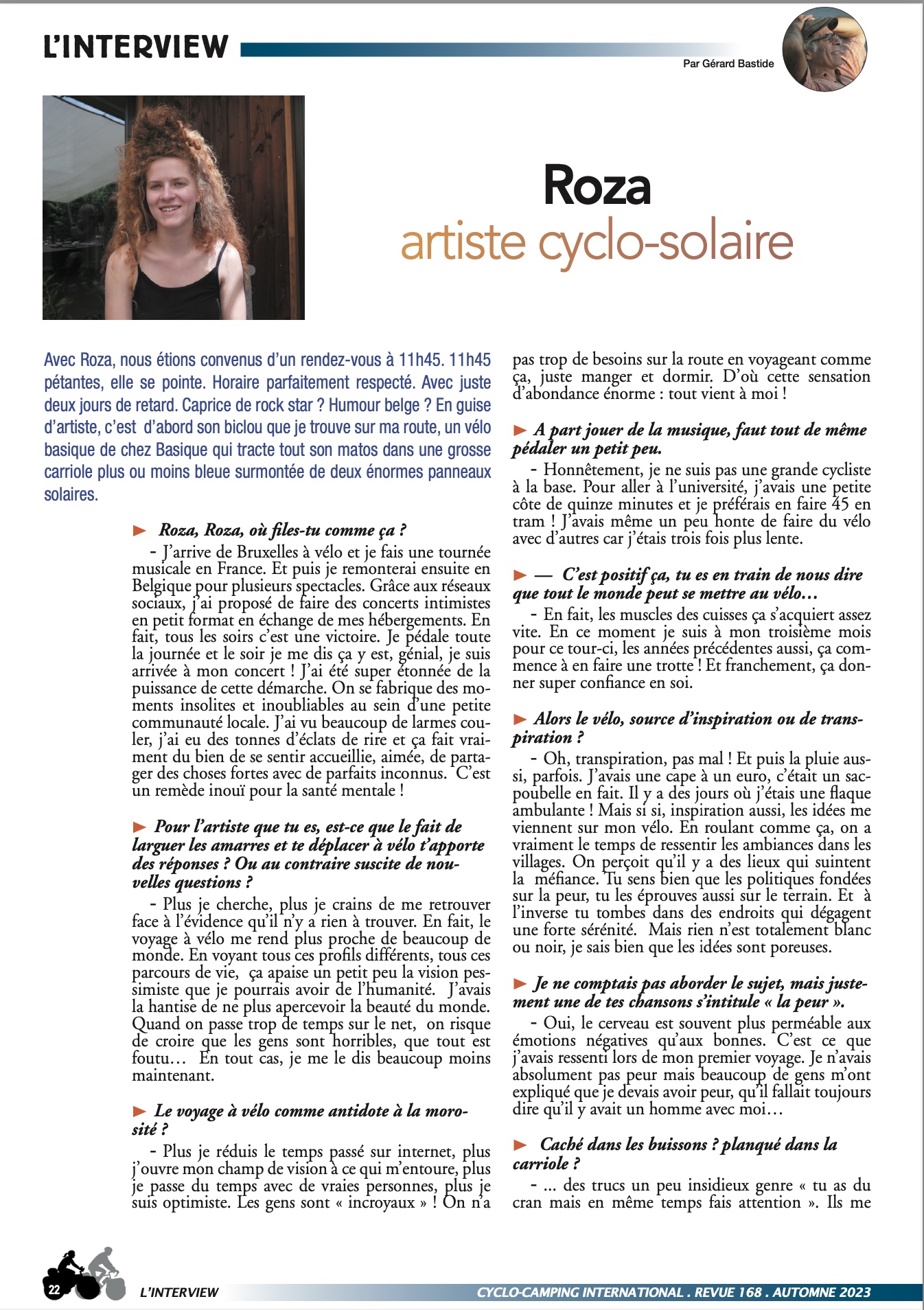

Roza, artiste cyclo-solaire

visite guidée de la bicyclette

Mon article paru dans le n° 167 (été 2023) de la revue du Cyclo-Camping International.

la Mongolie française

article sur un voyage dans le Cézallier paru dans le N°167 de l’estimable revue du Cyclo-Camping International :

le grand rassemblement

Ma chronique du n° 166 de la revue du Cyclo-Camping International